1951年溪边村村民领《土地证》合影 叶建强 提供

龙源村,位于杨村桥镇北偏西,旧时为龙山乡辖地,因村居龙山乡上首而名之。村中有方、沈、叶、聂、胡、杜等姓住民,方姓为村中主姓,集中居住在溪边自然村。方姓何时何地迁入,因二十世纪六十年代《方氏宗谱》被毁而失考,但村民方志宏认为“方姓居溪边村中心位置,该是最早迁入溪边村的住民”。方志宏又认为,龙源方姓,是唐代诗人方干的后裔,他们的祖先自浙江淳安迁入绍兴鉴湖,然后复迁桐庐白云源,因龙源方氏宗祠四德堂原有“白云遗玉”匾额高悬,因此推测,龙源方姓来自桐庐白云源。溪边村方氏宗祠里祠据传已有六百多年历史,由此可见,方姓迁入龙源时间,大致不迟于明永乐年间,或更早的元末明初时期。

龙源吴兴郡沈姓自徽歙迁入,集中居住在沈家自然村。《吴氏宗谱》载:“始迁祖沈福泰,元至大三年(1310)八月十六日生,系御史中丞与求公之孙。至正六年(1346),避兵燹之乱,舍祖宅,至严(州)建(德)十七都龙山源(即龙源),见其山环水绕,阳基幽趣,遂卜筑而居之。”明正德年间进士、江西布政使、严州建德人俞夔,为其作《始祖震安公传》,“福泰,别号震安,临清(今山东临清市)尹,沈畴之次子。貌端,聪明……配本村洪世昌之女操持家务,生长子鸿,次子鹏……”沈福泰于明永乐元年(1403)七月廿四日终,享寿九十有四,墓葬龙山源后山。

龙源叶姓、聂姓和胡姓,分别自浙江处州(丽水)青田、安徽安庆等地迁入。朱、张、王、黄等姓住民,何时何地何因迁入龙源,暂无考。

龙溪村历史悠久,溪边、沈家、塘蛟自然村曾在不同时期建有不同姓氏的宗祠,但唯有溪边村方氏宗祠里祠尚存。龙溪村原有两座方氏宗祠,村民称其为里祠、外祠,或小厅、大厅。里祠,大约建于明永乐年间。传说,明代有朱姓女嫁与龙源溪边村方姓男,方氏宗祠里祠的建筑材料,皆为当年朱家女儿嫁妆随嫁。外祠,始建年代不详,1964年因火灾毁。1967年于原址建造大会堂,1968年建成,现为龙源村文化礼堂。龙源方氏宗祠里祠和外祠用途不一,里祠用作族人举办“白喜事”,外祠用于婚礼、添丁等“红喜事”。

义湖庵殿前放生池现状 胡建文 摄

义湖庵殿前放生池现状 胡建文 摄

溪边村方圣敬民居等百年以上老宅,已被列入“全国文物普查一般不可移动文物”。方圣敬民居,分别于清嘉庆二十二年(1817)和同治五年(1866)两个不同时期建造。方圣敬民居前期所建部分,存世已有二百余年的历史。其横梁、立柱、梁托、雀替、挂落等创意和雕刻装饰艺术,细节处处精致。置身宅内,仿佛穿越时空,感受到了古代工匠的精湛技艺,以及方氏祖先的聪明才智和高等级的审美情趣。塘蛟自然村方发发民居,建于清同治末年,因年久失修,于2022年春被拆除。塘蛟村方樟财民居建于民国六年(1917)。如今龙源村百年以上老宅,尚存五幢。

龙源有庵名义湖。义湖庵旧址,位于塘蛟自然村塘蛟水库大坝东北方义湖山之巅大凹处。与友人结伴登义湖山探访义湖庵遗迹,其念之久矣。日前,约了友人逆山涧溪流而上,山路平缓,并不索力,一炷香工夫,同登义湖山顶。

如今庵堂山门已毁,但通往殿堂的石步道隐约可见,明万历年间石刻字样清晰可辨,清同治年间功德碑尚存,光绪年间大和尚坐化塔犹在,放生池泉水尚未枯竭。那一段残破的庵堂围墙墙基卧于荒草间,静静地,宛若沉睡……

原庵堂坐北朝南,正殿供佛祖如来。放生池位于殿前,池中有鲤鱼游弋。义湖庵池中鲤鱼与众不同,其身一侧红色一侧黑色。传说有人从池中窃取鲤鱼欲煎而食之,但在盖锅之后鲤鱼不翼而飞,之后发现义湖庵放生池中的鲤鱼,竟然是一侧红色,一侧是煎焦了的黑色。百姓传颂,鲤鱼下油锅而不死,且重返放生池,是菩萨慈悲显神通。

塘蛟村之北,义湖山下高畈,有座年久的石板桥,桥由两条长丈余、宽两尺许青石横跨溪涧之上而成。如今桥身已没于灌木丛中,桥面也被钢筋混凝土覆盖而失去了原来的面目。桥岸良田数亩,稻香四溢,此为当年义湖庵庙产。义湖山下还有一座年久的单孔石拱古桥,不知建于哪朝哪代。古桥尚存,但已被荆棘所没而不能涉足。塘蛟村原有关帝庙一座,其建造和消亡年代均已无考。沈家宗祠位于沈家村西北,坐北朝南,建于明代。祠于二十世纪九十年代末被拆除改建大会堂。沈家宗祠右侧原有一眼古井,已被填。祠左有坐北朝南文昌阁,阁前建有坐东朝西通灵祖殿。这些历史建筑,如今皆已成了遗址。

溪边村曾在村东南建有通灵殿,因其年久,通灵殿始建年代无考。村中老人回忆说,通灵殿坐南朝北,内供中国古代神话人物杨戬、方氏先人方储等像。杨戬像英武俊朗,头戴黑纱巾帻,身着淡黄袍配甲胄,凤眼威仪、显灵神通,能斩妖除恶,保百姓平安。方储,汉章帝夸其“有才!”通灵殿因年久失修成危房,二十世纪七十年代被拆除,其横梁、立柱等构件被运往外地,从此无下落。

溪边村曾经的绍义庵与通灵殿之间以一巷相隔。绍义庵前有三棵“糖籽树”,树大三人合抱,因其红色果子甜如糖,故名。1975年,溪边三个生产队建造三座仓库,糖籽树被伐,每个生产队分得一棵造仓库。绍义庵于2017年被拆除。通灵殿和绍义庵,如今唯有屋基尚存供后人凭吊。

龙源不乏乐善好施者。

明嘉靖年间,龙源沈家沈良辅在严州布店做伙计,因其忠厚老实、勤快能干,很快被老板赏识,不久便成了老板的乘龙快婿。某年端午,因龙溪水患,沈良辅回不了家,因此他便动起了“在家乡龙溪造桥”的念头。沈良辅在妻子的支持下,不久建成一座横跨长宁溪的石母堂桥(亦称龙溪桥)。光绪《建德县志》引万历《严州府志》所载:石母堂桥“在城西三十五里。嘉靖中,沈良辅建。”

明万历年间,严州水患,府衙因济民,存放储备粮的五丰仓已是空空如也,知府心急如焚,于是贴安民告示,号召富户捐粮。从钱塘回乡的沈嵩得悉,“出谷百石”,独自填满了一座五丰仓。沈嵩乐善好施的事迹如风传颂,严州知府赠其“独填五丰仓,高义传四方”匾额以表彰。

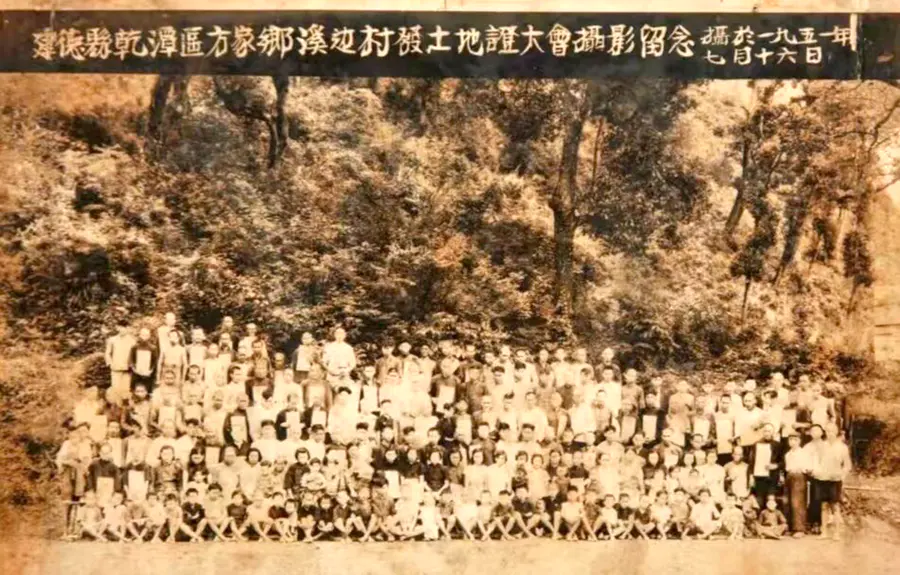

历史走进了二十世纪五十年代初期。在中国共产党的领导下,全国掀起了一场废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制的土地改革运动。如今龙源村村干部叶建强依然珍藏着一幅摄于1951年7月16日“建德县乾潭区方家乡溪边村发土地证摄影留念”的历史照片。1951年夏,溪边村迎来了中共建德县委和梅城区委下派溪边村土地改革工作组一行。他们帮助溪边村成立了农民协会,村民方仁忠当选首任主席。工作组干部吃住在方仁忠家中,溪边村的土改工作胜利完成,贫下中农分到了土地,苦日子终于熬到了头,他们欢欣鼓舞,感谢共产党,感谢毛主席。当时梅城照相馆工作人员专程进村,二百多名手捧《土地证》的乡亲们兴高采烈的样子被载入史册。

1950年6月,朝鲜战争爆发,党中央决定派出中国人民志愿军抗美援朝,保家卫国。当时的建德县三台乡积极响应党中央的号召,组织全乡青年积极报名参加志愿军。三台乡所属的溪边和塘蛟村方圣谦、方圣杰、方圣裔、方振和、方有财共五名青年,参加中国人民志愿军赴朝鲜参战,方圣谦等因作战英勇而立战功。2022年,龙源村最后一名志愿军老战士去世,他们舍生忘死保和平的英雄气概,将被后人永远铭记。